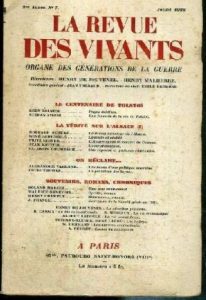

« La vérité sur l’Alsace »

Publié dans La revue des vivants N°7 en juillet 1928

Reproduction du texte ci-dessous avec des sous-titres ajoutés pour s’orienter plus aisément dans le texte.

In diesem Artikel aus « La revue des vivants » aus dem Jahr 1928 erkärt René Schickele die Situation der Elsässer im Laufe der Jahre. Er kommt zu dem Schluss, dass es sinnlos sei, den deutschen Anteil an der elsässischen Kultur tilgen zu wollen. In der Tat könne es für Frankreich, für das Elsass und für Deutschland nur Positives hervorrufen, wenn es Elsässer gebe, die mit beiden Kulturen, Sprachen und Denkweisen vertraut sind.

«Les Alsaciens sont restés un peuple puissant et vivace. Sur le charme et sur la valeur de leur double culture, personne n’a marqué plus d’enthousiasme que Maurice Barrès qui écrivit la célèbre méditation de Sainte Odile.»

Pourquoi un Alsacien des années 1920 a voté pour un autonomiste

Si vous interrogiez un Alsacien totalement étranger à la politique et si vous lui demandiez pourquoi, lors des dernières élections il a voté pour un autonomiste, soit directement, soit indirectement — car quiconque a donné sa voix à un communiste ou à un candidat du parti populaire catholique a voté dans 90% des cas pour la Heimatbewegung (1) — la réponse serait approximativement la suivante:

« Je veux que cesse la chasse au «Boche», car le «Boche» auquel vous faites la chasse, c’est moi et non pas celui qui habite de l’autre côté du Rhin. Je veux dire mon sentiment en toute franchise; je veux demeurer attaché à des lois et à des organisations qui sont meilleures que les lois et les organisations correspondantes, telles qu’elles existent à l’heure actuelle en France, si même elles n’y font pas complètement défaut. Leur origine allemande n’est à aucun titre un motif pour amoindrir ma situation. Je veux recevoir des lettres d’Allemagne sans être regardé de travers; des milliers de familles en Alsace ont des parents et des amis de l’autre côté du Rhin. Je ne veux pas que l’Alsace devienne une «réserve» de haine entre l’Allemagne et la France. Pourquoi devons-nous être les derniers, nous les Alsaciens, à qui l’on permette de circuler non seulement sur le domaine spirituel français, mais aussi sur le domaine spirituel allemand?

On veut nous assimiler par la force, ce qui ne signifie pas autre chose qu’annihiler notre individualité. On avait parlé d’abord d’une génération qui devrait être sacrifiée; aujourd’hui, on parle de deux ou trois générations et les discours de ceux qui tiennent ces propos sont gonflés d’une assurance qui ne se fonde pas sur le génie de la nation mais sur le zèle des policiers.

Nous sommes tenus d’être les derniers joueurs de grosse caisse parce que le Français qui donne le ton aujourd’hui chez nous voudrait maintenir un véritable glacis culturel en Alsace. Des hommes politiques français, des savants, des artistes peuvent se permettre de donner des témoignages de leurs sentiments pacifiques et même de leur sympathie pour l’Allemagne. Ce droit est refusé aux Alsaciens, sous la menace de sévères punitions. Des personnalités comme Briand, Painlevé, Herriot, recherchent sans arrière-pensée une entente avec l’Allemagne, mais, nous, on nous élimine de leurs démonstrations pacifiques. Nous devons abhorrer l’Allemagne à haute voix et du même coup ce qu’il y a d’allemand en nous. Nous devons jouer le personnage du «vrai Français», du «bon Français», du «vieux Français», alors même qu’il n’en existe peut-être plus, même en France. Nous devons être les derniers à prendre part à la réconciliation des peuples.

Cette situation doit avoir une fin. Le mensonge que l’on nous impose doit être dénoncé comme mensonge — nos sentiments ne sont pas ceux que l’on exige de nous. »

Telle sera approximativement la réponse de l’Alsacien qui ne fait pas de politique. Et si vous demandez à un Alsacien anticlérical pourquoi il a voté pour un membre catholique du Heimatrecht, il vous dira: « C’est parce que je crains moins les prêtres que les policiers. »

Parmi les Français également il n’y aurait plus de «question alsacienne», s’il était possible d’éclairer l’opinion publique à l’intérieur de la France et surtout à Paris, sur la véritable nature de l’Alsacien. Il s’agit seulement d’aider la vérité à triompher contre une légende et, ce qui est plus difficile, contre les profiteurs de la légende. Cette vérité est si lumineuse qu’un poète français qui, selon toute vraisemblance, ne s’est jamais beaucoup préoccupé de la question alsacienne, a pu l’exprimer de la façon la plus simple lorsqu’il a dit : «Il n’y aura plus de question alsacienne lorsqu’un Français, traversant l’Alsace en compagnie d’un Berlinois, fera de la portière de la voiture, en toute tranquillité d’âme, cette observation : «Comme tout cela est donc allemand.» Le mot est de Jules Romains, qui l’a prononcé au moment où l’incarcération des autonomistes était l’événement du jour.

La mixité culturelle de l’Alsace et ses conséquences

En fait, la brusque transformation du paysage doit sauter aux yeux de tout Français de l’intérieur ou de tout étranger qui franchit l’ancienne frontière à Montreux-Vieux ou Avricourt. Les villages qu’il aperçoit à droite et à gauche de la voie ne sont pas des villages français, mais des villages du Sud de l’Allemagne. Lorsqu’il poursuit son voyage dans la direction de l’Est et qu’il passe le Rhin, les villages et toutes les petites villes du type alémanique, tels qu’il les a vus en Alsace, l’accompagnent pendant un long moment sur la rive badoise et jusqu’au cœur du Wurtemberg.

A ce paysage, façonné au moins autant par les plans architecturaux de l’homme que par la configuration géographique, correspond aussi la manière d’être de l’Alsacien ; il est de race alémanique, parle un dialecte alémanique, ses villes remontent en grande partie au temps où, sur le sol germanique de l’Europe, la bourgeoisie en période d’ascension se plaça sous la protection directe de l’Empereur; leur épanouissement coïncide avec l’épanouissement des autres villes allemandes de l’autre côté du Rhin.

Malgré tout, il exista dès les origines, en Alsace, une sorte de «parti français», bien que le mot ne doive pas être pris dans la signification nationale du terme qui est moderne. Malgré tout, l’Alsacien fut dès les origines différent de son voisin de la rive droite du Rhin et il est facile de préciser dans quelle mesure et pourquoi son histoire donne l’explication.

Aussi, du premier jour, la production littéraire a pris ici un visage incontestablement alsacien. Ce phénomène ne tient pas tant au voisinage de la France et aux échanges spirituels évidemment intenses qui se sont faits par dessus les Vosges, que plutôt à la mentalité spéciale avec laquelle les Alsaciens ont pris possession des éléments et des formes d’art qu’ils recevaient. A coup sûr, Reineke Fuchs, de Henri de Glichzâre, est le plagiat rimé d’un poème épique français consacré aux animaux. Raimar, de Haguenau, n’a pas fait autre chose qu’adapter le lyrisme amoureux de Provence au style allemand. Gottfried, de Strasbourg, n’a pas été le seul à mettre la main sur des sujets de romans français. Erwin, de Steinbach, a fait son apprentissage dans la corporation des architectes de Notre-Dame de Paris. Comme lui, d’autres encore sont allés et revenus et ont travaillé ensuite encore plus loin dans la direction de l’Est… Mais le premier Reineke Fuchs allemand contient déjà un grand nombre de cabrioles incontestablement alsaciennes, et dans Reimar on trouve une puissance et une douceur de tournures dialectales qui étonnaient son contemporain, Walther von der Vogelweide.

Du Strasbourgeois Gottfried, nous savons qu’il était un «homme du monde», qu’il se plaisait volontiers dans la société française; aussi sa langue littéraire fut-elle accueillie à l’Est du Rhin «comme terriblement teintée d’esprit français». Et pourtant, il écrit un allemand d’une sveltesse magnifique, et il a découvert des sons d’une intensité si passionnée que nous ne les retrouvons plus dans la langue allemande que chez Goethe. Et je demande maintenant au lecteur de se placer en imagination devant la façade de la cathédrale de Strasbourg. Ce fut à coup sûr une folie de la part de Goethe de proclamer la cathédrale une construction et le triomphe de l’art allemand. Mais je pose la question: où trouvera-t-on ailleurs en France, où trouvera-t-on en Allemagne une telle union de la force qui s’élance vers le ciel et de la claire disposition?

On a parlé d’un souffle de classicisme répandu sur la façade d’Erwin. En vérité, elle est d’une magnificence si paisible, si clairement ordonnée qu’il est impossible de la retrouver dans aucun autre monument gothique. Il y a quelque chose comme la fraîcheur allemande, nous dirions presque aujourd’hui: comme la fraîcheur protestante qui flotte autour de cette cathédrale, dont la nudité blonde manifeste encore un enthousiasme sans exemple…

Je sais bien pourquoi le mot «allemand» s’offrit au jeune Goethe pour caractériser l’émotion toute particulière qui s’empara de lui précisément à Strasbourg, lorsqu’il y vint, alexandrin «alerte» et disciple d’Anacréon.

Le caractère allemand se révéla clairement à lui par contraste avec le caractère français qu’il saisissait dans la vie quotidienne. Frédérique lui parut plus allemande que ses amies de Francfort parce que Gretchen lui semblait plus vivante, plus vigoureuse, plus tendre, plus claire, plus lumineuse dans la Diaspora que dans la lumière sans mélange d’un paysage purement allemand. Comment la vit encore Goethe vieillissant? En pleine fraîcheur de vie, courant à travers les prés, rieuse, sûre d’elle-même, l’air d’un chant populaire allemand, sur les lèvres, la vivacité gauloise dans les gestes. Dans la rue, le pas des soldats français martelait le sol. Dans des voitures de poste rapides passaient de jolies femmes habillées à la dernière mode de Paris et aussi dans la cure de Sesenheim, on pratiquait un peu le parler français.

Tel était le tableau en mai 1771. Mais le «francillon» Gottfried de Strasbourg vivait aux environs de l’an 1200.

Aujourd’hui où nous inscrivons la date de 1928, et où l’Alsace est depuis dix ans redevenue française, les Alsaciens luttent en grondant et en riant pour la conservation de leur caractère qui est aussi peu français dans son intégralité qu’il n’était intégralement allemand, même avant l’occupation du pays par les Bourbons, en un temps où la domination allemande était incontestée.

La France et le particularisme alsacien sous différents régimes politiques

L’assimilation de l’Alsace à la France a connu deux points culminants: le premier au temps de la grande Révolution et le second lors du retour à la France en novembre 1918. Chaque fois, la désillusion a suivi, chaque fois pour les mêmes raisons.

C’est précisément au moment où l’Alsace, qui sous les Bourbons avait été classée «province effectivement étrangère», se sentait enfin complètement française et s’affirmait résolument partie de la République une et indivisible; c’est précisément au moment où les troupes révolutionnaires plantaient des arbres de la Liberté de l’autre côté de la frontière du pays et se voyaient saluées en libérateurs, d’ailleurs à juste titre, par les bourgeois et par les paysans allemands — c’est alors que les Jacobins déclarèrent la guerre à l’Alsace, à tout ce qui était allemand, et interdirent le port du vêtement allemand ainsi que tous les costumes populaires dits «contre révolutionnaires». Ils décidèrent, dans une séance solennelle, de transplanter à l’intérieur du pays tous les Alsaciens qui ne connaissaient pas le français. Ce fut un Alsacien, plus exactement un Allemand immigré, qui se distingua dans la haine de tout ce qui était Allemand: Eulogius Schneider.

Le décret de bannissement général à l’intérieur de la France demeura sur le papier, car autrement on aurait dû transporter la totalité de la population de l’autre côté des Vosges. Quoi qu’il en soit, cette seule menace fit franchir le Rhin à des centaines de familles de paysans. Rien d’extraordinaire à ce que plus tard le mot le plus populaire de Napoléon Ier en Alsace ait été une réponse qu’il fit à un officier qui s’indignait des «bavardages» qui se multipliaient en dialecte alsacien au Quartier Général de l’Empereur: «Laissez-les parler allemand, pourvu qu’ils sabrent en Français». Anecdote pittoresque, mais qui contenait pourtant la promesse faite aux Alsaciens qu’on les laisserait vivre et parler en paix comme il leur plaisait.

Elle impliquait, en même temps le fait que l’on pouvait rendre des services à sa patrie même en bavardant en alsacien. Pour la 3ème République, il est vrai, le costume populaire et le dialecte que la Première République avait interdits comme institutions allemandes, sont devenus un symbole de l’attachement à la France.

Aussi envoya-t-on, en novembre 1918, au-devant des Français des masses de costumes populaires dont les porteurs n’étaient pas toujours des Alsaciens de vieille souche. Lors de la dernière Exposition de Paris, nous avons rencontré des Alsaciennes dans notre costume qui ne savaient pas un seul mot d’alsacien ; c’était en quelque sorte l’idéal que l’Administration française actuelle se proposait, mais qui, malheureusement, n’existe nulle part dans l’Alsace d’aujourd’hui.

En admettant que les costumes, depuis la grande révolution, aient perdu leur signification, reste le fait qu’après l’entrée des Français comme à l’époque de 1793 se déchaîna une puissante offensive contre tout ce qui était allemand ou soi-disant allemand, poursuite à laquelle les Alsaciens s’associèrent de la façon la plus violente. Lorsque je dis les Alsaciens, je pense à deux douzaines de gens qui, en raison de leurs relations avec les sphères militaires et civiles s’érigèrent de leur propre autorité en juges et en gendarmes contre les «éléments suspects» et poursuivirent une politique d’«assainissement» pour laquelle personne ne les avait sollicités. La grosse masse de la population ne se mettait pas en peine de tout cela et était heureuse que la guerre fût finie et le pays redevenu français.

Contre les vilaines machinations des «Commissions de triage» s’élevèrent, avec énergie, on ne doit pas l’oublier, seuls les socialistes et le député actuel de Saverne, M. Camille Dahlet. La haine contre tout ce qui était allemand ou soi-disant allemand était essentiellement un prétexte pour se débarrasser des gens qu’on jugeait particulièrement gênants ; elle prit une forme telle que, du patriote Camille Dahlet est sorti peu à peu l’autonomiste d’aujourd’hui. Le cas est typique, il se produisit pour lui ce qui arriva pour des milliers et des milliers d’Alsaciens de sentiments pleinement français. Un jour, le grand vacarme éclata, le cri: «Autonomie, autonomie, l’Alsace aux Alsaciens», retentit de toutes parts. Qu’était-il arrivé? En vérité, rien d’autre que ceci: les Français avaient pris au mot nos Alsaciens de novembre, qui ne trouvaient la vie digne d’être vécue que sous la qualité de chauvins et les Français les avaient empoignés sous les bras pour leur donner un énergique soutien. N’était-ce pas leur intérêt personnel de passer le plus rapidement possible du monde des apparences dans celui des réalités, de dépouiller leur peau de serpent alémanique et de ressusciter comme une race de purs Celtes sinon tout à fait comme des Français nationaux du temps présent? Pour que la peau se détachât et s’amollit plus facilement, les authentiques bons Français se mirent à l’œuvre et commencèrent à taper sur le serpent.

Ce massage par le choc reçut le nom de méthode directe, le mot sonnait énergiquement, il était bien mérité. La méthode directe ne fut pas employée seulement à l’école, quoique les enfants ne connussent pas un mot de français, mais dans tous les domaines et principalement comme il sied dans l’administration. Les Français donnèrent directement aux Alsaciens l’exemple de la méthode par laquelle en France on administre dans la voie du progrès. Peu à peu pourtant, cette maudite méthode directe commença de faire mal; grands et petits couraient de droite et de gauche, couverts de meurtrissures bleues et lorsque les uns et les autres trouvèrent enfin le courage de se montrer mutuellement leurs taches bleues, alors il plut: les coups de poing se mirent à pleuvoir sur la table.

Pourtant, tout n’est pas suranné en France: les lois sur l’école laïque, par exemple, sont assez neuves. Pourquoi en aurait-on injustement privé les Alsaciens? N’appartenaient-elles pas aussi bien à la méthode directe que la langue française d’enseignement? L’école sans religion était l’école officielle de la République et cette République était une et indivisible dans tous les sens du mot, des Pyrénées jusqu’au Rhin. En vérité, comment pourrait-on faire de bons Français authentiques avec des Alsaciens, aussi longtemps que les curés continueraient l’action contre-révolutionnaire dans les écoles? Mais, à peine le gouvernement Herriot avait-il timidement entrepris de passer de telles réflexions aux actes, que les portes des curés jusque-là respectueusement fermées dans une attitude de profond respect s’ouvrirent comme d’elles-mêmes et le tapage s’en échappa pour remplir tout le pays. Devant chaque porte entrouverte se tenait un de nos robustes abbés qui expliquait en souriant : «Veuillez regarder ce spectacle, c’est vous qui avez amené les choses jusque-là.»

Peu de temps après parut un journal qui réclamait ouvertement l’autonomie, d’autres suivirent, l’un renchérissant sur l’autre. Après l’offensive de plusieurs années contre le Boche Alsacien, se déclenchait la contre-offensive alsacienne contre le «Parisien». Elle dure encore et la fin ne peut en être encore aperçue de façon précise.

«On les aura!» crient les exaltés.

Naturellement, on les aura, la question est seulement de savoir quand et comment. Un jour l’administration française, toutes proportions gardées, pourrait se trouver-dans une situation identique à celle de l’administration allemande. Les hauts fonctionnaires que Berlin en son temps expédiaient sur le verglas strasbourgeois pour y apprendre à danser aux Alsaciens dont le moindre d’entre eux était chez lui sur la glace, étaient des créatures correctes du pouvoir central. Beaucoup d’initiative? Non. Des techniciens émérites souvent, mais pour l’essentiel, c’est-à-dire, la politique, si incapables que les Alsaciens avaient le plaisir de voir s’avancer en eux tantôt des faiblards, tantôt des brutaux, tantôt des balourds, les cheveux mêlés du feuillage de la vigne. A coup sûr, le spectacle était déconcertant, surtout pour une population comme la population alsacienne qui est particulièrement douée en qualités de plaisanteries, de satire et d’ironie.

Somme toute, l’Alsacien s’entendit toujours à conserver son avantage. Pendant des dizaines d’années, il poursuivit sa politique qui ressemblait beaucoup à un système d’espiègleries et le jeu se trouva très facile à cause de l’étrange situation de ses maîtres. Pour se soustraire dans le travail et dans la vie privée aux pires ennuis qui provenaient du pouvoir central de Berlin et des militaires encore plus tyranniques, le pouvoir civil dut de son côté jouer à la cachette avec ces puissances qui, pour lui, étaient vraiment ténébreuses. Les conflits passèrent de l’enquête théologique destinée à savoir si le statthalter de l’Empereur devait avoir aussi devant sa porte une double sentinelle comme le général commandant y avait droit naturellement, jusqu’à la question de l’être ou du non être de la «Terre d’Empire». Non, les seigneurs n’avaient pas à rire, à moins toutefois de rire sous cape, et puis ils avaient aussi leur partie à conduire avec les Alsaciens-Lorrains, ces Arlequins nés qui savaient bien que les sauts qu’ils offraient en démonstration entre le Rhin et les Vosges amusaient la moitié du monde et provoquaient, en outre, — grâce à cette circonstance, qu’ils possédaient dans une grande puissance comme la France, une claque toujours prête — un vacarme dont le pouvoir central de Berlin prétendait à bon droit qu’il n’était pas proportionné aux difficultés qu’il lui réservait pour des affaires plus importantes et devait par suite cesser. Comment l’Administration de Strasbourg devait-elle s’y prendre pour faire cesser en Alsace ces sauts sensationnels et les applaudissements du monde qui les accompagnaient? Le plus simple était de choisir son rôle dans la comédie locale et de veiller à ce que les portes fussent bien fermées pendant la représentation. Ainsi se forma une atmosphère de rire étouffé et de maquignonnage dans laquelle administrateurs et administrés se comprenaient mieux qu’ils n’auraient jamais pu l’avouer. A coup sûr il existe à nouveau aujourd’hui, en Alsace, des hommes politiques qui, nous le répétons : toutes proportions gardées, aspirent au retour de pareilles pratiques administratives.

Serait-il sage de les écouter ou bien une telle solution ne serait-elle pas la perpétuité conférée à un mensonge? Nous n’avons pas à nous préoccuper ici de cette question. Tout ce qui a été dit ici sur la situation en Alsace dans le passé comme aujourd’hui ne tendait qu’à montrer que l’Alsace et pourquoi l’Alsace jusqu’aux temps présents n’a jamais été complètement assimilée et pourquoi. De bonne heure, dans son histoire, sous la pression des circonstances, l’Alsace a pris un visage spécifiquement alsacien; la pression historique et culturelle qui l’a formée est demeurée sans changement pendant de nombreux siècles; ce peuple de paysans et de vignerons veut conserver ce visage devant lui-même et devant les autres. L’Alsace a porté clairement, au cours des siècles écoulés, les traits d’une double culture, dans lesquels les tempéraments allemand et français se mêlaient. L’Alsace les montre encore aujourd’hui, alors même que les avis différeraient d’ailleurs à bon droit sur la qualité de leurs éléments. Quoiqu’il en soit, les Alsaciens sont restés un peuple d’une santé puissante et vivace; sur le charme et sur la valeur de leur double culture, personne n’a marqué plus d’enthousiasme que Maurice Barrès qui écrivit la célèbre méditation du Mont-Sainte-Odile.

La question décisive est donc la suivante: la double culture de l’Alsacien, même si vous vouliez qu’il n’y ait guère plus à comprendre là-dessus que la pratique d’une double langue et les conséquences de cette pratique. Cette double culture mérite-t-elle aujourd’hui et dans l’avenir d’être conservée ou même encouragée par des moyens d’État, c’est-à-dire par l’école et l’administration?

Le rôle positif de médiateur que pourrait jouer une Alsace bilingue dans l’amitié franco-allemande

Personne ne contestera que jamais en France on ne s’était encore intéressé dans une semblable mesure à la vie spirituelle et scientifique de l’Allemagne. Paris accueille non seulement avec cordialité des poètes, des musiciens, des écrivains allemands, mais encore Paris leur fait fête manifestement. En sens inverse, le répertoire des scènes berlinoises est dominé par les pièces françaises; pas un jour ne se passe où un journal allemand ne nous donne un article sur la vie artistique et sociale en France, où des conférences n’aient lieu sur les mêmes sujets. Tous les Français qui sont venus à Berlin dans les dernières années ont été charmés de l’accueil reçu. Un échange permanent d’élèves et d’étudiants fonctionne. On a fondé des clubs, des sociétés, des revues qui se consacrent exclusivement au rapprochement franco-allemand. Un ministre français a pris la parole à l’Académie de Prusse, des hommes politiques allemands dirigeants sont souvent venus à Paris et y sont bien vus. La section de la Ligue des Nations pour la coopération intellectuelle des peuples est installée au Palais-Royal. En fait, tous les habitants d’Alsace et de Lorraine qui sont âgés de 25, 26 ans et au-dessus ont grandi dans les écoles allemandes; ceux qui ont reçu une instruction parmi eux comprennent le caractère allemand, en bien comme en mal, pour le moins aussi bien que la plupart des germanistes français, mais d’une façon plus vivante, plus directe. Pourquoi Paris doit-il tenter opiniâtrement d’extirper cette masse de médiateurs nés au lieu de les utiliser au bénéfice de la France tout entière? Les écoles secondaires en Alsace-Lorraine ne pourraient-elles pas fournir le matériel prédestiné grâce auquel sortirait d’elles une troupe de jeunes gens à qui un regard expérimenté sur la frontière et au-delà aurait appris concernant l’Allemagne si proche des faits qu’ignorent complètement leurs camarades de l’intérieur ou du moins qu’ils ne connaissaient que superficiellement? A cette élite, j’ose prononcer le mot, on confierait ce laboratoire et cet institut intellectuel d’ethnographie comparé dont l’Université de Strasbourg a assumé le rôle pendant des siècles (à l’exception de la période 1872-1918) et pour la mission duquel Maurice Barrès menait encore sa propagande.

Il va de soi que les jeunes générations doivent parler français, connaître de la France ce qu’en connaissaient les autres Français, doivent en un mot être Français. Personne ne souhaite que l’Alsace demeure un ghetto spirituel passablement inculte et soit classée monument historique, sous une telle figure. Mais elle peut et doit simultanément conserver son héritage allemand. Cet héritage intelligemment administré serait à coup sûr pour la France un avantage inestimable dans la concurrence moderne que se livrent les peuples.

Un grand ami de la France, Heinrich Mann, qui est en même temps le plus éminent romancier allemand, a prononcé le mot de «Locarno intellectuel». Non seulement il a frappé ce mot, mais il a circulé à travers l’Allemagne et a pris la parole en faveur de la collaboration avec la France sans condition, dans une atmosphère de confiance absolue. Il a remporté partout le plus grand succès. Où trouverait-on des conditions préalables plus favorables qu’à Strasbourg pour rendre visible et agissant un tel Locarno intellectuel? Les Allemands viendraient pour entendre des conférences faites en français, pour s’initier à la musique, à la peinture française, aux drames français dans leur langue originelle et pour suivre des cours a l’Université. Les Français de l’intérieur et certainement aussi de nombreux étrangers ne dédaigneraient pas d’entendre de la musique ancienne et moderne sous la conduite des meilleurs maîtres français et allemands. Un jour Gémier et un autre jour Max Reinhardt mettraient en scène une pièce de portée internationale; des expositions franco-allemandes et internationales feraient de Strasbourg dans l’ordre artistique ce que Genève est aujourd’hui dans l’ordre politique, la ville du travail pour la réconciliation des sciences et des arts, la ville des Congrès de la musique, du drame, de l’opéra et de tous les arts où la production la plus moderne passerait ses examens, si l’on peut ainsi parler, devant l’opinion publique. Les nuées orageuses de la haine et de la prévention se dissiperaient, emportées par de larges courants, à la place du ressentiment stérile et sans fin, apparaîtrait grâce à une initiative française un travail fécond en faveur de la future société européenne.

La Heimat-Bewegung comme marqueur de la détresse culturelle

Il devrait être possible, ne serait-ce que pour les quatre ans de cette législature, de séparer l’argument politique de l’argument culturel? La Heimat-Bewegung répond à une détresse culturelle du peuple, mais tous les partis, sans exception, l’exploitent pour leurs fins politiques, et ceux qui la combattent ne sont pas les derniers à l’exploiter. C’est ainsi que l’atmosphère s’est trouvée empoisonnée, c’est ainsi que la politique a vicié un fait purement humain et culturel. A quel point? Deux éclairs de magnésium sur la salle des assises de Colmar suffiront en guise de conclusion à le montrer.

Tandis que le chef du mouvement pan-européen, le comte Conden Kalergi pouvait conférer, à Paris, avec M. Briand et d’autres personnages officiels, tandis que les journaux illustrés offraient des photographies sur lesquelles on voyait ces messieurs siéger côte à côte amicalement, le procureur général de Colmar écrasait l’un des autonomistes en accusation (qui fut d’ailleurs libéré) sous le reproche d’être un «dangereux pan-Européen». L’ancien chancelier d’empire Wirth déjeune en toute aisance avec des ministres français, mais à Colmar, le Dr Rickling dut jurer solennellement qu’il n’avait eu aucune relation avec un Allemand depuis l’armistice, pas même avec son vieux camarade pacifiste, le Dr Wirth.

Est-ce que de tels exemples que l’on peut multiplier par centaines, et qui sont encore choisis parmi les plus innocents, n’éclaireraient pas de façon tragi-comique la situation faite aux intellectuels alsaciens?

René SCHICKELE

(1) Désignation locale du mouvement « autonomiste ».